هَوَس السِيلفي وصور السعادة الزائفة

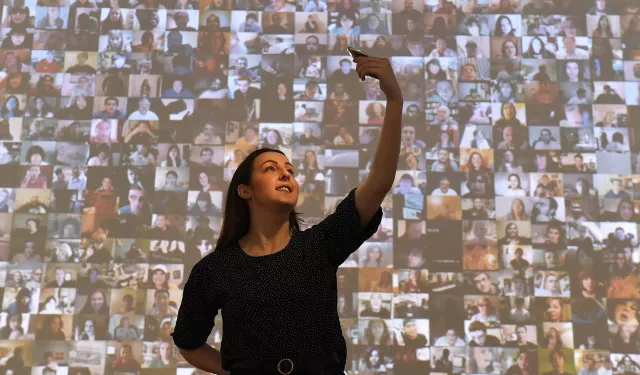

في منتصف العام الماضي، أقامَ جاليري ساتشي الشهير في لندن معرضًا خاصًا بصور السيلفي Selfie ، وهي الكلمة التي أضيفتْ منذ عام 2013 إلى قاموس أكسفورد ولم تعد غريبة أو نادرة في لغة الاستخدام اليومي لجميع شعوب العالَم.

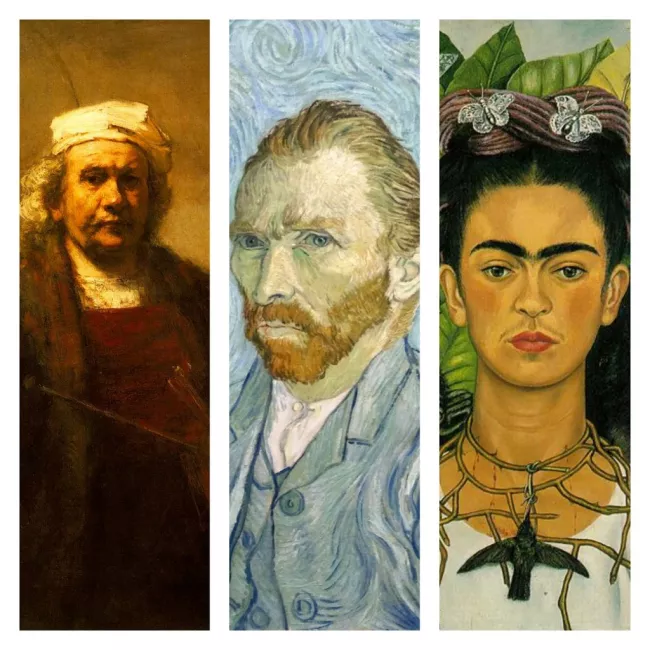

كان عنوان المعرض "من السيلفي إلى التعبير الذاتي from selfie to self-expression"، وقد ضمَّ سيلفيهات لأشخاصٍ عاديين وآخرين مِن مشاهير مثل أوباما وتوم كروز وكيم كاردشيان، جنبًا إلى جنب لوحات زيتية قديمة لبورتريهات ذاتية نُفذّتْ بمنتهى الجدية والإبداع لرسّامين كبار مثل فنسنت فان جوخ ورامبرانت وفريدا كالو، في محاولة لربط هذه الظاهرة العالَمية الحديثة بممارَسة تقليدية مرموقة في تاريخ الفن التشكيلي، ممارَسة ارتبطتْ بسُبل تأمُّل صورة الذات والتعبير عنها جماليًا.

لم يقتصر الاهتمام بصور السيلفي على كبرى المعارض الفنية، يمتد الاهتمام في الوقت الراهن إلى حقول علوم إنسانية أخرى، مثل علم النفس والاجتماع، في محاولة لاستيضاح وتفسير ما صارَ يُعرَف بهَوس السيلفي (Selfie Mania)، تجاوزت مجرد كونها صرعة أخرى جديدة مثل سائر الصرعات التكنولوجية التي تظهر وتختفي تِباعًا بسرعة مدوّخة.

عَلَّق مدير الجاليري نايجل هيرست على هذه الفعالية آنذاك قائلًا "إنَّ صورة السيلفي المعاصرة مختلفة لأنّها تُظهر كيف نودّ أن يرانا العالَم وليس كيف نكون ولا مَن نكون حقًا، (...) المسألة تتعلّق بإنتاج نسخة من هويتنا نريد أن يصدّقها الناس عنا".

لعلَّ هذه النقطة تحديدًا من بين أبرز أسباب تحوُّل السيلفي إلى ظاهرة بهذا الانتشار والرواج، طبعًا إلى جانب آلات الدعاية الخاصة بشركات إنتاج وتسويق الهواتف الذكية، أتاحت تقنية السيلفي لكل شخص يملك هاتفًا ذكيًا القدرة على إنتاج صورته الذاتية بشروطه الخاصة، صورته كما يحب أن يراها ويشكّلها بنفسه لنفسه وللآخرين.

لم يعد مَن يظهر في الصورة معزولًا عن عملية إنتاجها، إنتاج صورته أو هويته بطريقةٍ ما، لم يعد مجرد موضوع خارجي أمام الرسَّام الكلاسيكي بفرشاته وألوانه ورؤيته الخاصة، أو زبونًا يأخذ وضعية ثابتة تحت رحمة عدسة المصوّر الفوتوغرافي التقليدي في عزلة الاستوديو أو في مكانٍ عام. آلتْ إلى هذا المُستهلِك أخيرًا سُلطة إنتاج صورته ومشاركتها في غمضة عين، هو الشاهد والمشهود، المصوِّر والمصوَّر.

تساعده التكنولوجيا على تجاوز نطاق قدراته وإمكانياته الجسدية المحدودة، فإذا شاءَ مثلًا توسيع زاوية الالتقاط، إذا لم تسعفه ذراعه، فهناك السيلفي ستيك (عصا التقاط الصور الذاتية)، التي تتيحُ لها إطالة ذراعه، فلا يضطر للجوء إلى شخصٍ آخر، ولا يسمح لمخلوقٍ غيره أن يحدد له صورته ويكوّن فكرة أخرى عن هويته، فكرة قد لا تروق له بقدر الصورة التي ينتجها بنفسه مهما بدت سخيفة ومضحكة، فالغرض في السيلفي ليس الخلود بالمرة مثل بورتريهات بكاسو أو رامبرانت، بل الاستهلاك السريع والانطفاء الفوري بمجرد الظهور.

مسألة الوجود المهدَّد لكل المخزون الرقمي بما في ذلك الصور يطول شرحها، لكن فيما يتعلق بالتقاط صور السيلفي فلعلَّ مِن بين أسباب هشاشتها وسُرعة زوالها هو أنها لا تتطلّب أي جهد أو وقت أو مهارة خاصة، سرعة وسهولة إنتاجها ساهما في كثافتها وتواترها اللاهث.

كان رسم بورتريه زيتي – وهي المرجعية الفنية التي اختار ذلك المعرض في لندن أن يحيل السيلفي إليها – يحتاج إلى وقت وصبر، فضلًا عن مهلة التأمّل الذاتي الضرورية، من الناحيتين البصرية والوجدانية. لكن علينا أن ننسى نموذج مثل فريدا كالو طريحة الفراش بعد حادثة الترام المأساوية، المجبّرة والمربوطة أضلاعها بعشرات الأربطة، تعكف مع ذلك على رسم نفسها وهي في تلك الحالة.

الآن أي شخص تنكسر رجله أو معجب بوجهه بعد الحلاقة يمكنه أن يلتقط سيلفي الحادثة أو سيلفي الحلاقة (وقائمة المناسبات التافهة أو الخطيرة بلا نهاية)، ثم يرفعها فورًا على مواقع التواصل الاجتماعي ليتلقى الإعجابات والتبريكات. لا مجالَ هُنا للتدقيق في ملامح الوجه أو لتأمّل فكرة الألم والوحشة أو لتدبّر هشاشة وجودنا الإنساني، الحكاية أبسط كثيرًا، اخطف الصورة وارفعها ثم انسَ الأمر وتأهَّب للقطة التالية، وهكذا دون هدنة أو تريث.

لعلَّ ذلك الانفجار البصري، جنبًا إلى جنب طوفان المعلومات والأخبار الذي يحاصر الإنسان في كل لحظة، قد يشكّل تهديدًا للعبة الذاكرة العزيزة على القلوب، ولمكانة الصورة الفوتوغرافية بصورتها التقليدية، وبوصفها مستودعًا للذكريات، يُرجَع إليه بين الحين والآخر لمد الجسور بين الأزمنة والأماكن، وللتثبّت مِن محطات رحلة كل شخص والإنسانية عمومًا.

سهولة القبض على الذكرى ساهمَ في تهميش خبرة العيش المباشرة، وربما إزاحتها لصالح اصطياد الصورة، وإذا اقتصر هذا الدور فيما مضى على متخصصي تثبيت اللحظات من الفنانين والمصوّرين، فقد أصبح لُعبة مُيسرة بين يديَّ كل إنسان تقريبًا.

ومهما كانت التجربة رائعة أو أليمة، لا يتبقى منها غير تعبير الوجوه المثبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، دليلنا الوحيد – أمام أنفسنا وأمام الآخرين (وهو الأهم حاليًا) – أننا مررنا بتلك التجربة، ذقنا تلك المتعة، وُجدنا وأحسسنا وعشنا وشفنا. والمعيار الأوحد لتثمين كل خبرة مُعاشة هو عدد اللايكات والمشاركات والتعليقات، فمن غير جمهور نصير بلا وجود وبلا تجارب وبلا حياة، أو هكذا على الأقل يبدو الأمر في قانون مواقع التواصل الافتراضي.

قد يرى البعض من محللي ظاهرة هوس السيلفي أنها مجرد تجلٍ ظاهري لُعمق مشاعر الوحدة والوحشة التي تعتري البشر في واقعنا الراهن، كأنها صرخة بصرية مكتومة طلبًا للأنس والرفقة ولمسة يد الآخر البعيد المرغوب، حتى وإن أتت لمسته في صورة لايك أو قلب أحمر يضعها افتراضيًا على صورتنا السيلفي.

لا يعني هذا بالضرورة أنَّ جميع ملتقطي السيلفي مضطربين نفسيًا، بقدر ما يعني أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كشفت ببساطة ووضوح جوعنا للتواصل، ووحشة تلك الجزر المنعزلة المحكوم علينا بالعيش فيها، وأيضًا مدى ضراوة رغبتنا في رأب تلك الفجوة وهجرة جزرنا المنعزلة والانضمام إلى بعضنا البعض والإحساس بالآخر ورؤية صورنا في عينيه وانعكاس حكاياتنا على وعيه.

وقد يتساءل البعض ما الضرر في أن يشارك كل شخص لحظاته السعيدة مع جميع الآخرين، القريبين والبعيدين، المعارف والغرباء؟ ما الضرر أن يتحوّل كل شخصٍ إلى نجم وبطل في حكايته الشخصية؟ والحقيقة أنه لا بأس في ذلك كله، لكنَّ لعلَّ ليس هذا هو السؤال المناسب هُنا، بل هل من الضروري أن يعلن كل شخص سعادته للعالَم وأن يحصد بصورته تحت شمس حانية على شاطئ بديع عددًا مهولًا مِن اللايكات والمشاركات والتعليقات حتى يتثبت حقًا مِن سعادته؟ أليس مَن الغريب (والمفزع؟) أن تتحوّل التجربة الإنسانية برمتها إلى صور يسهل إنتاجها واستهلاكها ونسيانها؟

فهل نجحَ أخيرًا مجتمع الفُرجة (المشاهدة)، في تحويل كل شيءٍ إلى صورة، أو إلى simulacrum وهي كلمة تعني – من بين ما تعني – الشيء المصنوع خصيصًا لكي يشابه شيئًا آخر أصيلًا، أي الصورة التي تتظاهر بأنها حقيقة، أو بصراحة أشد قسوة الصور الزائفة التي تدّعي بأنها حقيقة أو أنها بديل للحقيقة. هل رضانا بالأقنعة يفترض ضمنًا يأسنا مِن وجود أي شيء (حقيقي) خلفها، أم أن مجرد إفراطنا في استخدامها مؤشّر لضراوة جوعنا لوجه الحقيقة الجميل، وصيحة ضجر من صور السعادة في مقابل افتقاد السعادة نفسها؟

كورتني آن سانفورد، أمريكية في الثانية والثلاثين من عمرها، كانت تتوجّه إلى عملها ككل يوم في مزاجٍ طيب، وتسمع أغنية Happy لفاريل ويليامز، ولكي تشارك لحظة سعادتها تلك مع المقربين منها نشرت صورة سيلفي لها على فيسبوك قائلة إن هذه الأغنية تجعلني سعيدة. في اللحظة نفسها التي كانت صورتها تحصد فيها اللايكات تحوّلت كورتني إلى جثة سعيدة بسبب اصطدام سيارتها بشاحنة بعد ثوانٍ معدودة من التقاط السيلفي.

لم يعد الأمر قاصرًا على المجاز إذن، فحَرفيًا ابتلع وحشُ الواقع الافتراضي تلك الشابة، وانتزعها من حياتها الحقيقية، عندما تجاوزت غفلتها عن الحاضر المحيط بها ذلك الخط الأحمر الرفيع. فهل يُعقَل أننا صرنا مستعدين للتضحية بالحياة نفسها مقابل صورة للسعادة؟

وبالرجوع إلى أسطورة نارسيوس، فيُقَال إنه حين احتواه عالَم الموتى عادَ يتطّلع إلى صورته على صفحة مياه ستيكس، وهو نهر في الجحيم.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.