هل هناك ما يجمع بين المصريين في هذه اللحظة؟

تأملات حول الهوية

أم أنجِلّو، كما يعرفها أهالي عزبة تونس بمحافظة الفيوم، هي إيڨيلين بوريه كما يعرفها المثقفون والفنانون والمهتمون بالشأن العام.

كانت العقل والقلب والعضلات التي صنعت من عزبة فقيرة على أطراف محافظة الفيوم، مجتمعًا كاملًا من المبدعين والفنانين الفطريين وصناع الخزف، يبيعون منتجاتهم داخل وخارج البلاد، وينعشون النشاط السياحي البيئي والثقافي.

لا أتذكر قرية تونس من دون ذكريات حركة إيڨيلين الهادئة بين مطبخ منزلها في الصباح الباكر ومرورها على المنزل والحديقة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وصولًا إلى مدرسة الفخار الملحقة بمنزلها، حيث يتابع فناني الفخار دروسهم، بعدها تستقر في ورشتها الصغيرة خلف المنزل.

كانت تتعبد في محرابها الخاص، معتادة على القطع المتكرر لخلوتها، لترد على تساؤلات مساعديها وطلاب مدرسة الفخار، وتعالج المشكلات الخاصة والعامة لأهالي العزبة.

منذ أكثر من عام، توفيت إيڨيلين الفنانة المصرية ذات الأصل السويسري، كما أراها. بعد أن أفنت عمرها في بناء نموذج متكامل لقرية ريفية نفخر بها جميعًا. رحلت وهي تتألم يوميًا لأنها لا تحمل رسميًا جنسية البلد الذي أحبته واختارت أن تحيا وتموت فيه!

من سويسرا إلى الفيوم

ميشيل باستوري، فنان سويسري انتقل للحياة والعمل في فرنسا في ستينيات القرن الماضي. اهتم بمجال الحرف التقليدية، وبرع في أعمال النحت والفخار، وانخرط في حركة الطلاب والمثقفين في فرنسا 1968.

هناك تعرّف على فنانة سويسرية قادمة من القاهرة، بعدما حالت ظروف الحرب بينها وبين حلمها في الاستقرار والتفرغ لمشروعها الفني ببيتها الريفي؛ حيث منعت السلطات الأجانب من الإقامة خارج المدن. تشاركا الحب والشغف بالفنون التقليدية والتراثية، والحلم بعالم يسوده العدل والحرية والسلام.

هذه الفتاة كانت إيڨيلين بوريه، أم أنجِلّو.

أذكر ملامحه وتعبيرات وجهه وحركات يديه جيدًا، كأني أراه أمامي، حكى لي عن فلسفته في المجيء إلى مصر بعد تجربة حركة الطلاب والفنانين في أوروبا 1968، "كنا نحلم بمجتمع فيه سلام وحب وقبول، وجينا نحقق الأحلام دي هنا. وبعد السنين دي أظن..".

لم يكمل عبارته، لكنه أومأ برأسه في ثقة، وحرك كفه من أعلى لأسفل، إشارة إلى الأرض الصلبة التي يقف عليها حلمه! تحولت نظراته بين الأرض والسماء يتأمل حلمه الذي تحول إلى حقيقة بمشاركة إيڨيلين.

أكثر من خمسين عامًا أمضاها المعلِّم الرئيسي لمعظم صناع الفخار بالفيوم، فتتلمذوا على علمه وخبراته وتحولوا إلى أساتذة؛ يساعدهم في قياس أثر إضافة مادة جديدة، ينقل لهم ما عرفه من اختلاطه مع بعض فناني العالم، ويساعدتهم على تطوير حسهم الفني وإنتاجهم التعاوني.

لم يكتف ميشيل باختبار رؤيته في تونس، فاستغل مهاراته في التصميم ومعرفته بالحرف التقليدية في تأسيس شركة، صارت من الأسماء المعروفة في مجال تصميم الأزياء والمنسوجات المصرية التقليدية.

ميشيل، المصري ذو الأصل السويسري، كما أراه، بعد أن أتم الثامنة والسبعين، يقضي أيامه بين مكتبه وشركته وتصميماته في القاهرة، وبيته الذي حلم به ووضع فلسفته في قريته.

ميشيل أيضًا لم تعترف الأوراق حتى الآن بمصريته!

مواطنة بلا أوراق

أذكر لمعة عينيها وارتفاع رأسها قليلًا وميله إلى اليسار، وهي تحكي لي عن أول مرة تزور فيها مصر في مطلع شبابها، كانت قد تزوجت حديثًا من والد ابنتها المصري، "أول ما نزلت البلد دي يا زياد عرفت أنا عاوزه إيه.. أنا عاوزه أموت هنا، أنا عاوزه أعيش في الحتت دي".

ساقتها ظروف العمل للعيش في بريطانيا، حصلت على الجنسية، وتدرجت في مناصبها حتى أصبحت إعلامية معروفة بهيئة الإذاعة البريطانية، ولم يفارقها حلمها بظروف مناسبة تمكنها من تحقيق حلمها.

بعد قيام ثورة يناير شعرت أن الأوان قد آن لتحقق حلمها القديم، فاستقالت من بي بي سي، وصفّت ما بقي لها من ممتلكات هناك، وجاءت مع ابنتها لتستقر في مصر!

عرفها المصريون إعلامية لبنانية الأصل، وقورة، محترفة، تحترم عقل جمهورها، وتسعى لمناقشة قضايا وطنها الذي اختارته، وتخبرهم الحقيقة دون تهوين أو تهويل، تسعى لإيجاد الحلول مع ضيوفها. لكن حرصها على نقل الحقيقة كان سببًا في ترحيل ليليان داود من وطنها الذي اختارته.

سبع سنوات لم تتمكن ليليان خلالها من العودة لمصر، ولم نفقد أملنا في عودتها يومًا ما

عرفتها مواطنة مصرية، دون اعتراف الأوراق الرسمية، تحب بلدنا الذي اختارته وطنًا، تعشق صباحاته المشرقة، وتستمتع بطرقاته وحياته الليلية. تنافس أصدقائها، ضاحكة، وتتفوق عليهم في حجم مخزون الطفولة والصبا من التراث التليفزيوني والدرامي المصري، وتتحداهم في تذكر حلقات بقلظ وماما نجوى وباقي برامج الأطفال.

لا أنسى إصرارها، بعد ترحيلها، على أن تقضي ابنتها إجازتها الصيفية في مصر قائلة "عاوزاها تشوف عماتها في مصر وتعرفكم، وتكبر وهي عارفاكم ووسطكم وعارفة إن دي بلدها".

سبع سنوات لم تتمكن ليليان خلالها من العودة لمصر، ولم نفقد أملنا في عودتها يومًا ما لتستكمل حياتها في بلادنا التي عشقتها واختارتها وطنًا.

البحث عن "كونتا كنتي"

أكتب هذا المقال تحية إلى روح إيڨيلين بوريه، ودعوات لميشيل باستوري بالصحة والسعادة، ولليليان داود بالعودة إلى وطنها، فأنا مشغول بسؤال الهوية من قبل أن أتعرف عليهم.

منذ بداية مراهقتي شغلني السؤال عن جدي الأول! هل كان مصريًا أم مهاجرًا تمصّر؟

تطورت الأسئلة بمرور السنوات: هل يوجد بيننا مصري خالص بالمعنى الثقافي والاجتماعي أصلًا؟ قادتني هذه الأسئلة لرحلة بحث، وأذنٍ مفتوحة دائمًا في الاجتماعات العائلية لاستقبال سير الجدود، وعقلٍ يعيد تنظيمها لمحاولة وضعها في مسار يمكن تتبعه.

سمعت من الأهل مآثر وعيوب ستة أجيال من الأجداد لعائلة الأم، وأربعة أجيال لعائلة الأب. أما الأجيال الأبعد فعرفت بعض أسماءهم والمهن التي احترفوها.

سمعت عن دخول عنصر أجنبي في عائلتنا: فتاة من أصول إسبانية تزوجت من مهندس ري مصري شاب، فأنجبت جدي لأمي، وأورثته ملامح أوروبية ومزاجًا شديد الحدة.

وعرفت مآثر جدي الأكبر الذي حصل على العالمية من الأزهر ضمن الجيل الأول، وأنشأ مجلة سياسية واجتماعية. وإثر صدام مع الخديوي، غادر إلى الأستانة ومنها إلى الشام في رحلة هروب جديدة بعد صدام جديد مع السلطان عبد الحميد. فسرت لي تلك الروايات تمدد اسم العائلة لبلاد مختلفة.

أما عائلة والدي فأغلب الظن أنها قدمت من جنوب الجزيرة العربية إلى الشام، مرورًا بالإسكندرية، إلى أن استقر بها الأمر ما بين بركة السبع وكفر عليم بمحافظة المنوفية منذ مئات الأعوام، مخلفة ورائها عددًا من الأبناء كونوا فروعًا لعائلة الجد الأكبر في اليمن ولبنان ومصر.

محاولة تحديد هويتنا اعتمادًا على هوية الأسلاف ستصل بنا مباشرة إلى منتصف اللا شيء

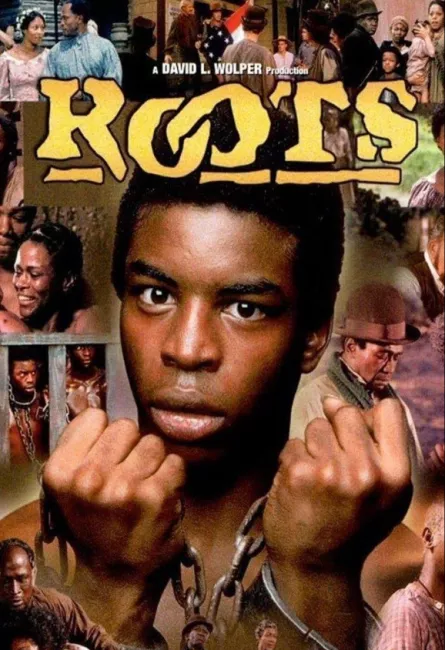

شغلت هذه الرحلة بال كثيرين من أبناء جيلي خاصة بعد أن تابع أغلبنا مسلسل جذور ذائع الصيت آنذاك! تقمص جيل كامل من الأطفال والمراهقين حينها شخصية أليكس هيلي وهو يتتبع الجذور حتى وصل إلى كونتا كينتي، أول من وصل أمريكا من أسلافه. وأظن أن أحدًا من أبناء جيلي لا يمكن أن يجزم بشكل قاطع من هو أول أجداده الذين وطأت أقدامهم مصر، فلم يجد أيٌ منا "كونتا كينتي" الخاص به!

تاريخ متصل وهوية تتطور

مصر لم تكن يومًا أرضًا جديدة اكتشفها المغامرون، يمكن للمحتلين والمهاجرين تحديد وقت وصولهم إليها. مصر بلد له حدود ومعالم واضحة وممتدة، حتى في تغيرها، طوال تاريخها الطويل، وحضارة وثقافة ترقى وتنحدر بمرور الزمن وتغير الظروف. وتتأثر بثقافات اللاجئين والباحثين عن فرص حياة أفضل، بل والمحتلين أيضًا.

كل من اختار الانتماء إلى هذه البلاد والاشتراك في إعمارها، هو مصري. وكل من تفاعل مع ثقافة المصريين وتعلم منهم وتعلموا منه، وواصلت ذريته الحياة فيها، هو مصري.

خلال مئات السنوات من التفاعل بين السكان الأقدم، والقادمين الجدد، تشكلت الثقافة الحديثة التي ترسم أحدث نسخة من الهوية المصرية الجديدة.

يمتد تاريخ مصر عبر آلاف السنين، وتعرضت لعدد كبير من الاحتلالات الأجنبية، بل وحَكَمها بعض مجهولي الأصل والنسب، بشكل مباشر أو غير مباشر، واستمر حكم بعضهم لعقود. تزوجوا وتصاهروا، وأنجبوا ذرية من المصريين ذوي الأصول الأجنبية.

لعلنا نجد من يمكنه تتبع سلالته حتى العهد الفرعوني، لكن لا يمكننا تحديد المؤثرات التي صنعت ثقافتنا المتطورة الراهنة عبر الأجيال.

محاولة تحديد هويتنا اعتمادًا على هوية الأسلاف ستصل بنا مباشرة إلى منتصف اللا شيء. هل يمكن تأكيد هوية السلف الأول؟ وهل يمكن تحديد الثقافات التي تداخلت مع ثقافته لينتج عنها ثقافتنا الخاصة؟

البلاد حكمتها أسر فرعونية كاملة من الهكسوس وليبيا والنوبة وفارس، ثم وصل البطالمة والرومان فالبيزنطيون، وبعدهم جاء الإسلام وحُكم الخلافة، كما حكمها أيضًا العباسيون والطولونيون والإخشيديون والفاطميون، فالصليبيون ثم العباسيون. واتسعت القائمة لتضم المماليك البحرية والجراكسة، وبعدهم العثمانيون حتى الاحتلال الفرنسي، ووصول محمد علي الألباني وحكم أسرته حتى قيام الجمهورية 1952.

تطورت الثقافة المصرية وازدهرت وأنتجت هوية مميزة لشعبنا، عندما كان بلدنا منارة تجذب كل الموهوبين والحالمين

الحقيقة أن المتتبع العادي لتاريخ مصرنا سيوقن أن الهوية المصرية قائمة على التنوع الثقافي والاجتماعي والديني والعرقي. وأن أهم ما نفخر به حينما نسمع رواية بعض الأجانب عن شعورهم بأنهم في مكانهم الصحيح!

سبب هذا الشعور ليس ما نكرره من شعارات عاطفية؛ بل هناك سبب عملي. في مصر أكثر من مئة مليون مواطن، ينتمون لفئات ثقافية واجتماعية ودينية ومذهبية وعرقية مختلفة، جمعهم وطن واحد لآلاف السنين، ونجحوا، رغم التراجع العام، في العيش معًا، بمناطق متجاورة في معظم الأحيان ومتشابكة في أحيان أخرى ومختلطة في أحيان أقل.

تطورت الثقافة المصرية وازدهرت وأنتجت هوية مميزة لشعبنا عندما كان بلدنا منارة تجذب كل الموهوبين والحالمين بحياة أفضل من بقاع الأرض، وتتيح لهم الفرص المتكافئة للمساهمة في بناء هويتنا الحالية.

امتزاج حضاري

هل يمكن تخيل هوية مصرية في الدولة الحديثة من دون تأثير الألباني الأصل محمد علي، وجمال الدين الأفغاني، وبشارة وسليم تقلا، مؤسسيّ الأهرام لبنانيّ الأصل، وأنطون مارون المحامي السوري الأصل مؤسس أول اتحاد لنقابات عمال مصر وأول شهيد للحركة العمالية المصرية؟

هل يمكن تخيل الثقافة والفنون والرياضة المصرية من دون تأثير بيرم التونسي وفؤاد حداد، وفريد الأطرش وأسمهان، وفايزة أحمد وصباح ووردة، ومحمد خان وحميد الشاعري، وإياد نصار وهند صبري، وعلي محسن وشطة وعلي معلول؟ وغيرهم آلاف اختاروا بإرادتهم الحرة أن يكونوا جزءًا من تكوين ثقافة شعبنا ومستقبله وهويته؟ متأثرين بها ومؤثرين فيها، مكونين بالامتزاج ثقافة جديدة، ومن ثم هوية جديدة.

امتزاج حضاري امتد إلى آلاف السنين نتج عنه شعب، يتحدث أبناؤه في هذه اللحظة العامية المصرية التي أصبحت تضم مئات الأسماء والتعبيرات والمصطلحات ذات الأصل الفرعوني والقبطي واليوناني والإيطالي وغيرها.

لدينا لغات يتحدث بها بعض أبناء شعبنا من قديم الأزل حتى الآن مثل الأمازيغية والفاديكا والكنوز والقبطية المصرية في المواسم والصلوات المسيحية.

إذا كنا ورثنا هذا الامتزاج الحضاري الذي يزداد ثراءً بمرور السنين، يجب أن نجيب على السؤال الأهم لأي جماعة بشرية: هل نريد أن تكون ثقافتنا وهويتنا جاذبة ومجمّعة أم طاردة؟

عنصر متحرك يتطور

الهوية هي مجموعة من الاهتمامات والتحديات والأحلام المشتركة لمجموعة بشرية قرر أعضاؤها مشاركة اهتماماتهم، سواء كانت الوسيلة الاشتراك في الأرض أو اللغة أو الدين أو العرق أو الإثنية أو غيرها، وهي أمور ينتج عنها السمات المميزة للشخصية بمرور الزمن.

الهوية بالتأكيد ليست عنصرًا جامدًا، بل متحركًا متطور بمرور الزمن والخبرات والثقافات المختلفة.

لاحظت بعد قيام ثورة يناير تراجع الخطاب الهوياتي المرتبط بفترات تاريخية معينة، مثل مصر الفرعونية أو الإسلامية أو العربية، لصالح هوية جديدة بدا أنها قيد التشكل وقتها، تحتفي بالاختلاف وتسعى لجمع شمل المجتمع بأسره حول سؤال طبيعة وقواعد الحياة المشتركة!

كانت هوية قادرة على إبهار أبنائها وصناعها، قبل العالم كله، بتمكنهم من تحقيق انتصار مستند إلى قواعد وقيم حضارية محلية وعالمية.

وعلى عكس ما رأيناه وعشناه بعد الثورة، ارتبط الحوار حول الهوية لفترات طويلة بمحاولات وضع نمط مفترض للسلوك والنسق القيمي والاهتمامات، لاستبعاد من لا ينتمون إلى هذه الهوية! مثلا نرى المؤمنين بفرعونية أو إسلامية أو عربية مصر يرون في أبناء مجتمعاتهم المعارضين لرؤيتهم خطرًا على الهوية الوطنية كما يتمنونها.

عندما نصل إلى هذه النقطة علينا أن ننتبه إلى أننا اخترنا الإجابة الخاطئة عن السؤال الخاطئ، لأن الهوية ستصبح أداة للاستبعاد استنادًا إلى قواعد الماضي، لا أداة للدمج وبناء المستقبل!

سؤال المستقبل

اعتبار أن هناك مصيرًا مشتركًا لدى أي جماعة بشرية هو الدافع الرئيسي لخلق هويتها. تصبح الهوية مجموعة الهموم المشتركة التي تطرحها الجماعة، نختلف في طريقة التعامل معها، لكننا لا نختلف حول وجودها، وتصبح ضرورة الحفاظ على كافة المساحات العامة والخاصة للتفاعل وفتح أبواب المجال العام على مصراعيها، ضرورة لا بديل عنها لتحديد الهوية المشتركة التي تجمع كافة أبناء الجماعة البشرية.

يرى الفيلسوف الألماني والتر بنيامين أن بناء النظم الفاشية والسلطوية بشكل عام، يقوم على الاستعراضات الكبرى، وتحويل المجال العام لساحة لا دور للمواطنين فيها سوى المشاهدة والتشجيع. وعلى النقيض منها تأتي النظم الديمقراطية التي تجعل المجال العام ساحة مفتوحة للحوار والخلاف والفعل الذي يبتغي الإجابة عن الأسئلة المشتركة.

أمامنا تحديات جماعية لتوحيد المجتمع حول هوية مشتركة؛ مثل دمج الأقليات الدينية والعرقية

ولذا أرى أن الساحات المشتركة ضرورة لا بديل عنها، لمعرفة كافة مكونات المجتمع وتمكينها من إظهار وجودها وخصوصيتها الثقافية وبناء مجالات تفاعل بين كل مكونات المجتمع، وصولًا للإجابة عن سؤال الهوية الجامعة. وعلينا الانتباه إلى أن أي محاولة لمصادرة أو استبعاد أجزاء من التاريخ أو الثقافة أو الأحلام أو مساحات التفاعل لأي سبب، سرعان ما ستتحول لأداة تطمس جزءً من الهوية الجامعة، مما يستبعد قطاعًا من أبناء بلادنا.

عند الحديث عن الهوية لا يوجد سوى طريقين:

الأول، مجرد محاولة للهروب من الواقع، بالتباكي على أمجاد الماضي، واستنساخ قواعده وأسئلته وأحلامه في ظروف ذاتية وموضوعية مغايرة، ومحاولة تحميل مسؤولية الفشل لمن لا ينتمون إلى هموم وأحلام وطموحات الماضي.

والطريق الثاني، أن تصبح الإجابة عن سؤال الهوية وسيلة لدمج كافة الثقافات والديانات والأعراق، وكل من اختاروا مصر وطنًا لهم، من أجل مجتمع أقوى وأكثر تماسكًا يمكنه بناء مستقبل نفخر به.

عندها فقط ننجح في اختيار الإجابة الصحيحة على سؤال الهوية.

الحديث عن الهوية، في رأيي، يجب أن يتحول من فخر بماض لم يعد قائمًا، إلى تساؤلات حول المستقبل. والسؤال الصحيح في اعتقادي هو: ما الذي يجمع أبناء الوطن، على اختلافهم، في هذه الفترة من تاريخنا، وكيف تساعدنا هذه العناصر في اكتشاف الطريق إلى هويتنا في المستقبل؟

أمامنا تحديات جماعية لتوحيد المجتمع حول هوية مشتركة؛ مثل دمج الأقليات الدينية والعرقية وأصحاب اللغات والخلفيات الثقافية المختلفة في مجتمع موحد متقبل لاختلافات أبنائه، متعلمًا منها، ومحتفيًا بتنوعه، مستثمرًا فيه. حينها سيصبح سؤال الهوية محركًا للتطوير والبناء والتغيير.

عندما يجد ذوو الأصول الأجنبية، الذين اختاروا مصر وطنًا لهم، بلدًا يحتفي بهم ويؤثر ويتأثر بثقافاتهم، ويسعى لمشاركتهم حلمًا جماعيًا. وعندما يجد المصريون من مهنيين ومثقفين وفنانين وأساتذة جامعات ورياضيين، ممن اضطروا لاختيار بلاد أخرى أوطانًا لهم، بلدهم محتفيًا بمواهبهم ومحفزًا لهم. وعندما يكون بلدنا قادرًا على بناء هوية تجمع مجدي يعقوب ومحمد البرادعي ومحمد العريان ومحمد صلاح وأحمد بغدودة وعلي معلول وميشيل باستوري وإياد نصار ومحمد خان وحميد الشاعري وليليان داود وهند صبري وإيڨيلين بوريه وآلاف مثلهم.

عندها فقط، نكون قد بدأنا اختيار الإجابة الصحيحة عن سؤال هويتنا.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.