المصريون والحكم العسكري ومتلازمة ستوكهولم

نشرت النسخة الإنجليزية من المقال في صحيفة ميدل إيست آي

في نهاية فيلم الأب الروحي، يتلقى مايكل كورليوني الذي وصل لقمة عائلة مافيا في أمريكا سؤالا من شقيقته التي ضربها الحزن: لم قتلت زوجي؟

بعدما تغادر شقيقته الصارخة غرفته بلا إجابة، تطرح زوجته كاي السؤال نفسه، يصدها قائلاً إن هذا ليس من شأنها، لكنه يعيد التفكير.

يقول لها: "هذه المرة فقط، سأدعك تطرحين أسئلة تتعلق بشؤوني"

تسأله: "هل هذا صحيح؟"

ببرود وخبث يرد: "لا"

يحتضنان بعضهما البعض، وتقترح عليه أن يتناولا شرابًا. وبينما تصب السوائل وتمزجها في الغرفة المجاورة، يدخل أتباعه بعدما قتلوا العديد من منافسيه، ويقبلون خاتمه إعلانًا للولاء وهم يرددون: "دون كورليوني".

تمامًا كمايكل كورليوني، يتصرف قادة الجيش المصري باعتبارهم أصحاب السلطة السياسية العليا منذ 1952، هم لا يتوانون عن الكذب على المصريين. كذبوا في 1967 خلال الهزيمة العسكرية الأقسى في التاريخ المصري، وهم يفعلون الشيء عينه الآن من خلال رئاسة جنرال آخر.

وتمامًا كزوجة كورليوني، فالمصريون يتلقون الكذب الذي يُمارس عليهم، ويستمرون في تلك العلاقة الاستنزافية. لكي نفهم الموقف المصري الحالي، فعلينا ان نفهم: لماذا.

من النصر لـ"النكسة" في يومين

في 5 يونيو/ حزيران 1967، ظن المصريون أنهم لمسوا السحاب، فقط لتُسحق آمالهم وكرامتهم على تراب صحراء الكذب. "الطائرات المصرية تحلِّق في سماء تل أبيب" كما قالت لهم صحف النظام.

أحمد سعيد، مذيع الراديو الشهير جدًا وقتها، خرج على الهواء مع بداية الحرب صائحًا بأخبار النصر المصري الساحق الذي دمر ثمانين، فمائة، ثم ألف طائرة إسرائيلية.

بعد يومين اثنين من صيحات ومارشات الانتصار، وبعدما نقلت وسائل الإعلام الغربية تفاصيل الهزيمة الساحقة التي منيت بها مصر، الهزيمة السريعة التي جعلت الحرب تبدو وكأنها انتهت قبل أن تبدأ، ساعتها فقط نزلت الكارثة بثقلها الكامل على رؤوس المصريين في المدن والقرى.

جمال عبد الناصر، بطل الفقراء بالنسبة للملايين والديكتاتور العسكري بالنسبة لآخرين، كان مسؤولا عن أكبر هزيمة عسكرية في تاريخ مصر.

لكن ها نحن على بُعد أسابيع من الذكرى الخمسين للنكسة كما صارت تعرف بين الجماهير المصرية، ولا تزاال المؤسسة ذاتها تستحوذ على سلطة سياسية غير مسبوقة على ربوع مصر.

ونحن هنا كي نفهم: لماذا لا يزال معظم المصريين يحملون ولاءً عارمًا، لذلك المزيج الخبيث من الحكم القمعي العسكري. وكي نفهم، علينا أن ننظر إلى "متلازمة ستوكهولم".

متلازمة ستوكهولم

أن يكون الشخص المُختَطف مشاعر تعاطف قوية وإيجابية تجاه من اختطفه. هذه هي خلاصة متلازمة ستوكهولم.

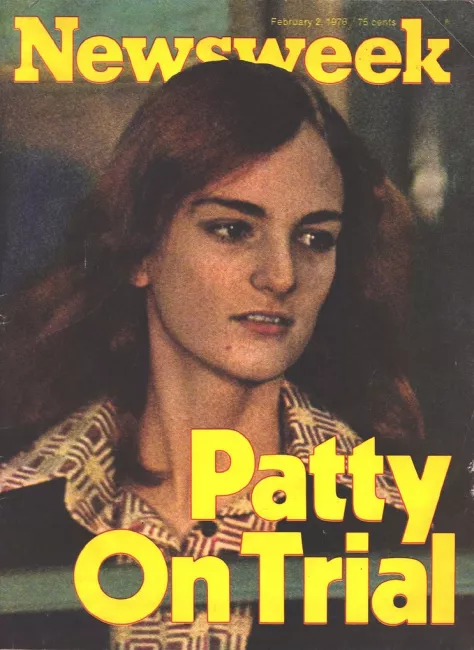

أشهر الحالات حدثت في 1974، عندما تعرضت باتي هيرست للإختطاف من قبل مقاتلين ثوريين. لم تكتف هيرست بالتعاطف مع مختطفيها، لكنها انضمت إليهم في واقعة سطو مسلح قادت لاعتقالها.

عندما لا يعرف أُناس مثل المصريين سوى سلسلة من المحتلين والمستعمرين والحكام ذوي القبضة الحديدية، على المرء أن يرى وجاهة في تفسير هذا الوضع السياسي المختل، بكونه تطبيقًا عمليًا لمتلازمة ستوكهولم.

"المصريون غير جاهزين للديموقراطية" "المصريون لا يعرفون إلا العصا" أو حتى "الديموقراطية لا تصلح في هذه البلد" ليست مجرد أفكار يروج لها الديكتاتور الحاكم، لكنها –للأسف- أفكار يرددها الخاضعين للقمع أنفسهم.

اسأل مئات المصريين، ولن تجد بينهم من لم يسمع عبارة تتفق مع هذه العبارات الثلاث السابق ذكرها، سواء كان سمعها من صديق أو زميل أو أحد أفراد العائلة.

هذه العبارات ليست حمقاء، ولن تبدو بذاك الحُمق إذا نظرت لها عبر عدسة متلازمة ستوكهولم. وناصر، الرئيس المصري الذي قاد حركة الضباط الأحرار في 1952، هو المثال الواضح على هذه النظرة القومية التي تبدو غير عقلانية، لكنها في الحقيقة غير ذلك.

اختطاف أمة

خذ رجلاً ذا شعبية جارفة، مسلحًا بمهارة لافتة في الخطابة، واخلطه بحكم سابق عليه يبدو كشرير الفيلم، صنعه الاحتلال البريطاني ورعاه بصبر بين عامي 1882 و1952. ارشش عليه أطنان من الجهل واحقنه ببعض القومية، ليصبح اختطاف هذا الرجل لتلك الأمة أمرًا واقعًا.

المشكلة في مسألة البطولة هذه، أنها على مر التاريخ صنعت رجال لا يتوانون عن البطش.

في 1954، بعد أقل من عامين على تبدُّل أصحاب السلطة، كانت شاشة الحكم العسكري مليئة بالمؤثرات والخدع: البرلمان صار أثرًا بعد عين، الأحزاب السياسية أصحبت مجرد تاريخ. فبمجرد حصولها على الحرية، ضاعت مصر من جديد.

لم يكن الجميع في موكب العميان، كان هناك محمد نجيب، أول رئيس بعد ثورة 1952، وهو الواجهة التي قادت هؤلاء الضباط الصغار وأعطت لحركتهم غطاء سياسي، والأهم: هو من رأى الخطر ووعاه.

ولكن، عندما نادى نجيب بعودة الجيش للثكنات، كانت هذه لحظة المواجهة مع الداهية السياسي "ناصر"، وخسر نجيب. لحظة الفرصة الديموقراطية، ابتلعها جوف وحش القيادات العسكرية الجائعة للسلطة آنذاك.

ورغم قبضته الرئاسية الحديدية، استطاع ناصر أن يحقق بعض الانتصارات. كان هناك تأميم قناة السويس والإصلاحات الزراعية، حيث تم تسليم أراضي مملوكة لطبقة الاستبداد ليد الفلاحين، الذين أصبحوا قاعدة مهمة لشعبية ناصر. كما أن استكمال مجانية التعليم – بدأت خطواته قبل الثورة- لم يضر بجاذبية الرجل السياسية كذلك.

وأيضًا تحت حكمه، عُذِب الآلاف في السجون، وأقام رقباء الدولة في كل صحيفة، وفي محطات الراديو والتلفزيون. كانت "الحيطان لها آذان". وباستخدام نفس التخطيط بعد عقود، تمكن جنرال جديد من تكرار نصر عبد الناصر المؤزر في سحق المعارضة.

ورغم ذلك؛ ألقى عشرات الملايين بضمان ولائهم تحت أقدام عبد الناصر، وقد أعمتهم كاريزمته العالية وصورته كديكتاتور بطل.

لم يكن هذا ليفاجئ أحدًا. لم يعرف أي مصري بالغ وقتها رائحة ولا طعم ولا إحساس الديموقراطية، كل ما عرفه المصريين كان السوط الطويل بطول القرون التي أُلهبت فيها ظهورهم.

حتى عندما أبيدت الطائرات المصرية على الأرض قبل أن تتمكن من الإقلاع لصد العدوان، وعندما أُسر آلاف الجنود في إهانة قومية غير مسبوقة، عندما خرج ناصر على التلفزيون الوطني ليستقيل، هتف ملايين المصريين في مازوخية سياسية، وهرعوا للشوارع مطالبين ببقائه في الحكم.

ورغم ان كثير من المحللين يعتقدون أن التنظيم السياسي المسيطر التابع لناصر هو من حرك هذه التظاهرات وأنها لم تكن عفوية، لكن المثل الشعبي المصري يقول: "القط ميحبش إلا خنَّاقُه".

أولياء البطل

خلال حرب 1967، مات 11 ألف و500 جندي، ووقع 10 آلاف قيد الأسر، لكن عبد الناصر ظل رجلاً يحبه الملايين. ولا يزال قبره مزارًا لمحبيه.

وذلك لأن قلب النسخة المصرية من متلازمة ستوكهولم؛ هو علاقة الحب غير المشروطة واللانهائية مع الأبطال والقيم والمؤسسة العسكرية التي حكمت فابتلعت كل ما سبقها.

لكي تستمر في السيطرة، هناك شيئان لا بد من توفرهما لهذه المتلازمة: مشاعر قومية ملتهبة، وأعداء تمت صناعتهم بعناية، سواء كانوا أعداء خارجيين أو محليين.

إنه بناء بالغ البساطة: عندما يكون لديك ملايين من الأميين، وملايين مثلهم جهلة عن عمد رغم التحاقهم بالتعليم الذي تمت هندسته بحيث يصبح غير ذي قيمة، ويعد هو الأسوأ في العالم؛ فهذه مكونات بسيطة لكنها بالغة الفعالية.

انقل الكادر ليناير/كانون ثان 2011، بعد 40 عامًا من موت ناصر في 1970، وسيَتَكَشَّف لك سيناريو مشابه تمامًا للسيناريو القديم. المصريون يخضعون إلى ديكتاتورية حيوانية استمرت لثلاثين عامًا، وعندما انتفضوا للخلاص منها، هاجمهم ذئب عسكري في ثوب الحمل.

لا حروب.. مجرد كذب.

بعد أيام من الثورة التاريخية، بدأت عناصر أمنية في تعذيب الثوار في المتحف المصري قبل اصطحابهم لمعسكرات الجيش، على بعد خطوات فقط من ساحة ميلاد الثورة في التحرير.

"استمر التعذيب أربع ساعات"، هكذا قال المغني الثوري رامي عصام في حوار له مع شبكة سي إن إن CNN، بينما يحكي عن تلك الماسورة التي انهال بها ضباط وجنود الجيش -بحسب شهادته- على جسده.

في هذه اللحظة البعيدة الآن، كان هتاف "الجيش والشعب إيد واحدة" هو الحاكم لأمزجة الناس. السيسي نفسه، مدير المخابرات الحربية وعضو المجلس العسكري وقتها، قابل قيادات الشباب الثوريين، كما تظهر واحدة من الصور الشهيرة.

الثقة التي منحها هؤلاء الثوار الصغار سنًا بالمؤسسة التي استحوذت على السلطة، تكشف عن سذاجتهم وأميتهم في التاريخ، لقد حاولوا لعب مباراة دومينو مع أساتذة الشطرنج، وخسروا!

رجال الجيش هؤلاء، وواجهتهم في سدة الحكم، يؤمنون أن الخداع مشروع خلال الحرب. فقط المشكلة أنه ليست هناك حروب، بل مجرد أكاذيب. إن إعلان أحد هؤلاء القادة عن ترشحه للرئاسة مثلا هو محض كذبة، فهو لم يكن أبدًا مجرد "مرشح"، خاصة أنه استبق تلك الخطوة بالتأكيد على أنه لن يُقدم عليها، ولن يرشح نفسه أبدًا للرئاسة.

كرر ممثل المؤسسة على كرسي الحكم الكذب، عندما أعلن "لم يكن الجيش ولا القوى السياسية هم من أنهوا حكم النظامين السابقين، بل كان الناس هم المسؤولون". ففي حالة الثورة أو الانقلاب، لا شيء يحدث دون هندسة وتسهيل من الجيش، أو على الأقل، دون ختم الموافقة الحامل للشعار العسكري.

هل تشك في أنهم يلوون عنق الحقائق؟ افحص جيدًا أحداث السنوات الثلاث المنقضية في شمال سيناء، اقرأ صحف الحكومة التي تردد صدى ما تنشره صفحة المتحدث العسكري، ثم قارن هذه الحكايات بما تذكره الصحف الأجنبية والمساحات القليلة المستقلة في الصحافة المحلية.

هذه ليست مجرد اختلافات في الرأي؛ بل هي أكاذيب منظمة ومقصودة، بغرض التغطية على الفشل في الحرب ضد العدو الطفيلي الذي يقتل شباب المصريين بوتيرة متصاعدة أكبر مما تعترف به القيادات. إنها قيادة تصر على معاندة التاريخ وتقود حربًا ضد الميليشيات بجيش تقليدي.

عدم التكافؤ تحول إلى كارثة مستمرة وتاريخية. سنحتاج إلى مقالين لا مقال واحد كي تتسع المساحة للحديث عن ارتفاع الضحايا المدنيين. لخص تقرير لمؤسسة كارنيجي هذه المأساة القائمة: "اليد الثقيلة للتكتيكات التي تتبعها السلطات المصرية في سيناء، قادت إلى ارتفاع كبير في الضحايا من المدنيين، ما يجعل الكثير من سكان شبه الجزيرة يتخذون موقفًا مضادًا للمؤسسة العسكرية".

رغم أن نصيب الأسد من الجيش المصري هم شباب شجعان، يؤمنون بالدفاع عن وطن بحاجة ماسة بالفعل إلى الدفاع عنه؛ إلا أن الأمر عينه لا ينطبق على من يضعون هذه السياسات. هل المصريون مداونون بتآمرهم على الصمت؟ يمكنني أن أصرخ: نعم! لكنه صمت ولدته متلازمة ستوكهولم.

"دون سيسي" يحب أن يقبل الآخرون يده كـ"دون كورليوني". وبهده القبلات، سيساعد المصريون على إنتاج نسخة جديدة من 1967 بعد 50 عامًا من وقوعها. في الواقع، نحن نعيش بالفعل في النسخة الثانية من 1967، ولكن لندع هذا لحوارنا القادم.